NEWS

【高校】能登半島災害支援ボランティア

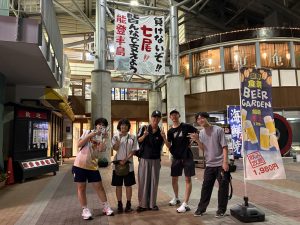

7月25日(金)から27日(日)までの2泊3日、本校の高校1年生5名(有志)と教員2名が、能登半島の災害支援ボランティアに参加しました。これは、今年3月に続いて本校として2回目となる現地での活動です。

本校では、昨年度のクリスマスウィークで「能登DAY」と題したチャリティイベントを開催し、令和6年能登半島地震および奥能登豪雨の被災者支援に取り組みました。このイベントをきっかけに、ささやかながら能登への継続的な支援活動を行っています。

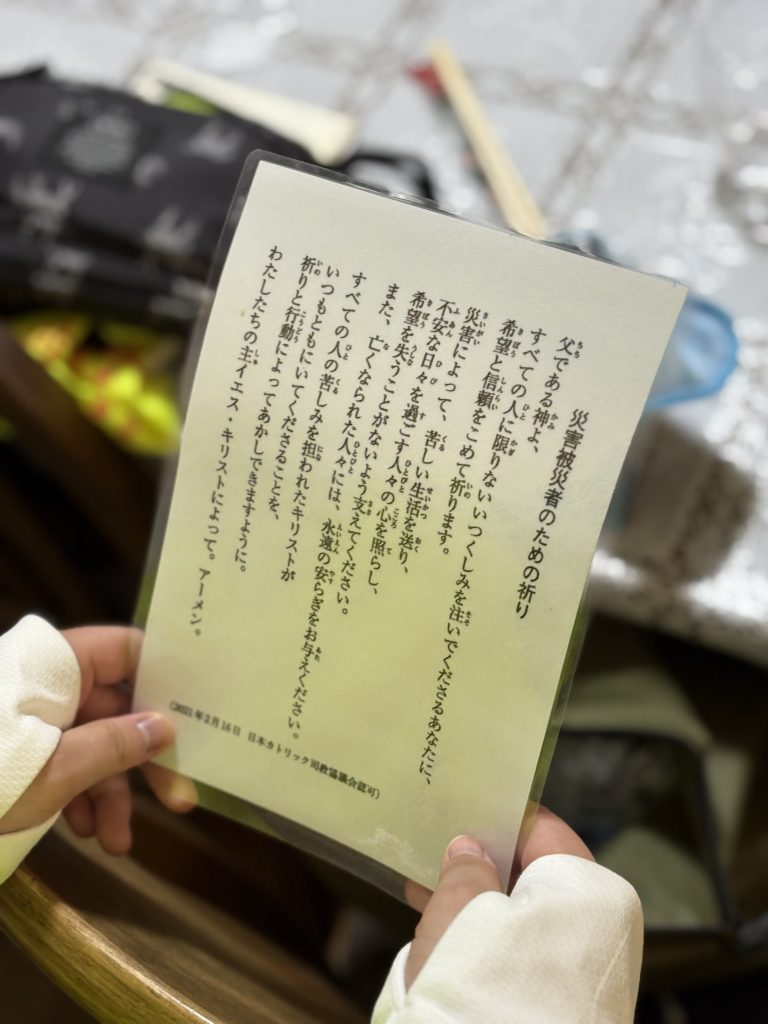

今回のボランティアでは、「カリタスのとサポートセンター」のご協力のもと、カトリック七尾教会を拠点に、さまざまな支援活動を行いました。

最初の活動は、民間の災害ボランティアセンター「おらっちゃ七尾」での作業です。私たちは、災害廃棄物の集積拠点に派遣され、地元の方々や全国から集まったボランティアの皆さんとともに、廃棄物の解体作業に取り組みました。廃棄物は解体しなければ処分場に持ち込むことができないため、黙々と汗を流しての大切な作業です。

この日は七尾市で最高気温37度を記録する猛暑日となりましたが、生徒たちはこまめに水分補給や休憩を取りながら、真剣な表情で作業をやり遂げました。パイプ椅子の解体作業では、二人一組でバールを使いこなし、慣れないながらも手際よく解体していく姿が見られました。

活動2日目の午後は、カトリック七尾教会がある南藤橋町の「奉燈祭(ほうとうさい)」にサポートとして参加しました。この地域では、コロナ禍や震災の影響により、数年ぶりの神輿運行となりました。生徒たちは、かき氷を提供したり神輿を担いだりして、地域の皆さんと共に祭りを盛り上げました。地域の子どもたちとのふれあいの中で、生徒たちも自然な笑顔を見せていました。

最終日の日曜日は、ミサに与ったあと、「じんのびカフェ」という地域交流の場の運営をお手伝いしました。生徒たちは、地元の高齢者の方々と同じテーブルを囲んで談笑したり、子どもたちとカードゲームや遊具で遊んだりと、前日のお祭りから続く交流がさらに深まった一日となりました。

活動を通じて、生徒たちは「支援する」ということの意味を、単なる作業にとどまらず、人と心を通わせる中で実感していました。夏休みに、自分の時間を削ってでも人と関わろうとする姿、自ら仕事を見つけて動き続ける姿には、引率した教員も大きな感銘を受けました。「誰かがやる」ではなく「私がやる」という意識、真に寄り添う姿勢が、そこには確かにありました。

地域の方々の温かい笑顔に囲まれながら、活動を終えた生徒たちは、帰路の車内で疲れた顔を見せつつも、「来年も行きたい」と口をそろえていました。その言葉が、今回の活動が彼らにとってどれほど意味のあるものであったかを物語っています。

災害からの復興には、長い時間と継続的な支援が必要です。私たちも「一度きり」で終わることなく、今後も現地の声に耳を傾けながら、できる形での支援を続けていきたいと考えています。今回の経験を通じて、生徒たちが出会った人や感じた想いを、学校生活の中でも生かしていけるよう、今後も学びと実践をつなぐ機会をつくっていきたいと思います。